Parallel zum Ausbau des Sozialstaates in den zurückliegenden Jahrzehnten wuchsen die finanziellen Belastungen der Bürgerinnen und Bürger durch Steuern und Sozialversicherungsbeiträge. Da ein beträchtlicher Teil der staatlichen Sozialleistungen altersabhängig ist, wird die Bevölkerungsalterung das Spannungsverhältnis zwischen sozialstaatlichen Leistungsausweitungen und steigenden Abgabenbelastungen weiter verschärfen. Ein anschaulicher Indikator für diese finanzielle Belastung durch den Sozialstaat sind die Gedenktage der sozialen Sicherung, die in diesem Jahr zum zweiten Mal von der Stiftung Marktwirtschaft in Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum Generationenverträge ermittelt wurden.

Der Sozialabgabengedenktag fällt nach den aktualisierten Berechnungen auf den 4. April und liegt damit zwei Tage früher als im vergangenen Jahr. Als umfassender Indikator zeigt dieser Tag, wie lange die Bürgerinnen und Bürger im Durchschnitt arbeiten müssen, um die finanzielle Basis unseres Sozialstaates – bestehend aus den Sozialleistungen der Gebietskörperschaften sowie den Sozialversicherungen – zu erwirtschaften. „Angesichts einer Sozialabgabenquote von 25,8 Prozent arbeitet die statistische Durchschnittsperson in Deutschland also mehr als drei Monate ausschließlich für die Finanzierung des Sozialstaates und die damit verbundene Umverteilung“, erläutert Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen, Vorstandsmitglied der Stiftung Marktwirtschaft.

Der enger gefasste Sozialleistungsgedenktag betrachtet demgegenüber nur die steuerfinanzierten Sozialleistungen der Gebietskörperschaften (z.B. Bürgergeld, Sozialhilfe) sowie die durch Bundeszuschüsse finanzierten versicherungsfremden Leistungen der Sozialversicherungen. Da alle beitragsbezogenen Sozialversicherungsleistungen herausgerechnet werden, fällt dieser Sozialleistungsgedenktag nach den aktuellen Berechnungen bereits auf den 29. Januar.

„Auch wenn sich die Nachhaltigkeit des Sozialstaates im Jahresvergleich geringfügig verbessert hat, ist man noch weit von einer langfristig soliden Finanzierung entfernt“, kritisiert Raffelhüschen. Betrachtet man sämtliche Sozialleistungen, so liegt die implizite Verschuldung des deutschen Sozialstaates noch immer bei 166,4 Prozent des BIP (6.855,6 Mrd. Euro). Zwar sind dies 17,6 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr, die aktuellen Steuer- und Beitrags-sätze reichen jedoch nach wie vor bei weitem nicht aus, um das gegenwärtige Niveau des Sozialstaates auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten ohne zusätzliche Staatsschulden finanzieren zu können.

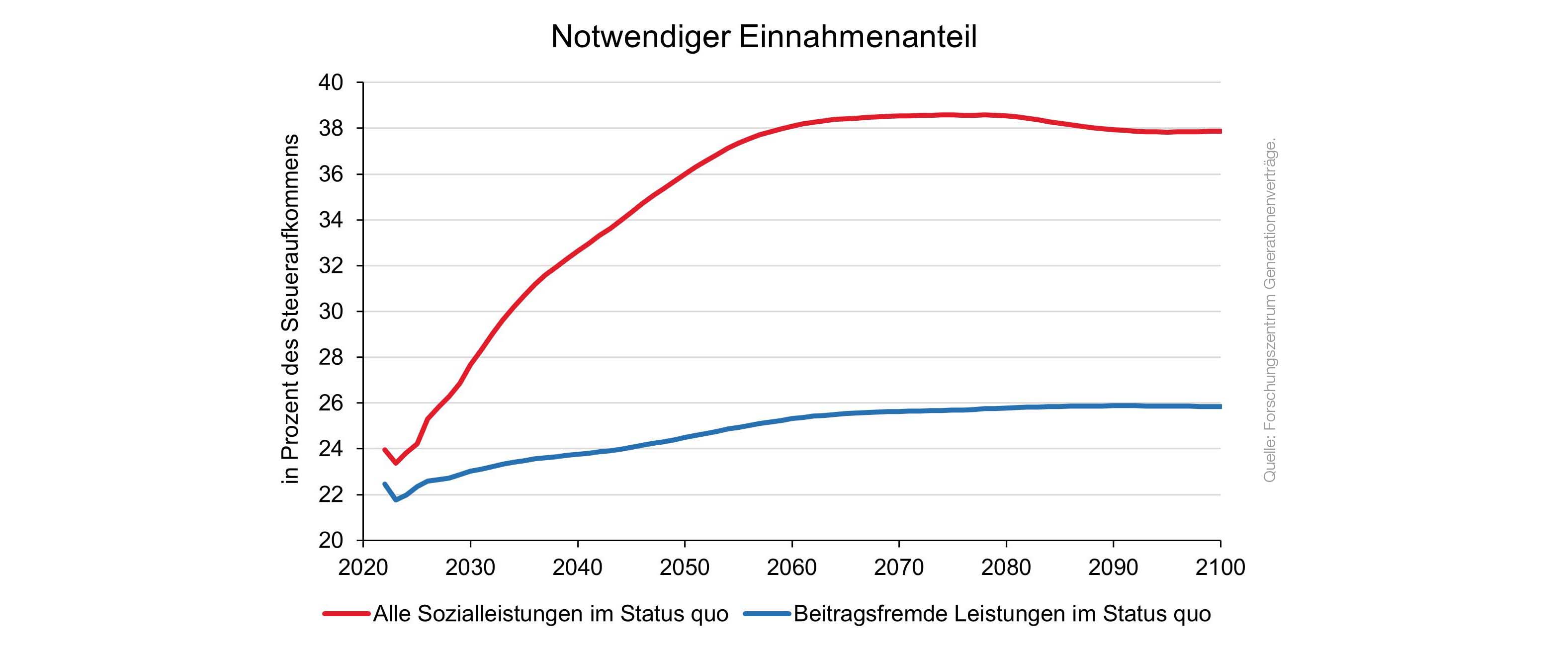

Wollte man die entstehenden Defizite bei Fortführung des Status quo allein mit zusätzlichen Steuermitteln ausgleichen, so müsste ein bis zum Jahr 2080 stetig steigender Anteil der Steuereinnahmen aufgewendet werden (vgl. Abbildung): Zur Finanzierung der beitragsfremden Sozialleistungen würde der Anteil von heute rund 22,3 Prozent auf 24,5 Prozent im Jahr 2050 und 25,8 Prozent im Jahr 2080 steigen. Zur Deckung der entstehenden Finanzierungslücken des gesamten Sozialstaates – d.h. inklusive der beitragsfinanzierten Teilsysteme – bräuchte man bei Beibehaltung der gegenwärtigen Rahmenbedingungen im Jahr 2060 sogar über 38 Prozent aller Steuereinnahmen. „Das sprengt die Finanzierungsmöglichkeiten des Staates“, warnt Raffelhüschen und führt aus: „Will man eine immer höhere finanzielle Belastung junger und zukünftiger Generationen vermeiden, muss der gegenwärtige Sozialstaat dringend reformiert werden, und zwar so, dass wir ihn stärker auf seine Kernaufgaben reduzieren“. Dementsprechend fordert er mehr Eigenverantwortung und private Vorsorgeaktivitäten der Bürgerinnen und Bürger. „Es wäre unverantwortlich, wenn die Politik weiterhin den Eindruck vermitteln würde, dass die sozialen Sicherungssysteme finanziell stabil aufgestellt sind. Das Gegenteil ist der Fall. Von politischen Wunschträumen wie einer dauerhaften Rentenniveauhaltelinie sollte man sich daher schnellstens verabschieden – sie würde die schon dramatische Ausgangslage sogar noch zusätzlich drastisch verschärfen.“